Heinrich Hoffmann

Category : ErfinderDocs , MuseumDocs , NamensgeberDocs , PolitikerDocs , SchriftstellerDocs

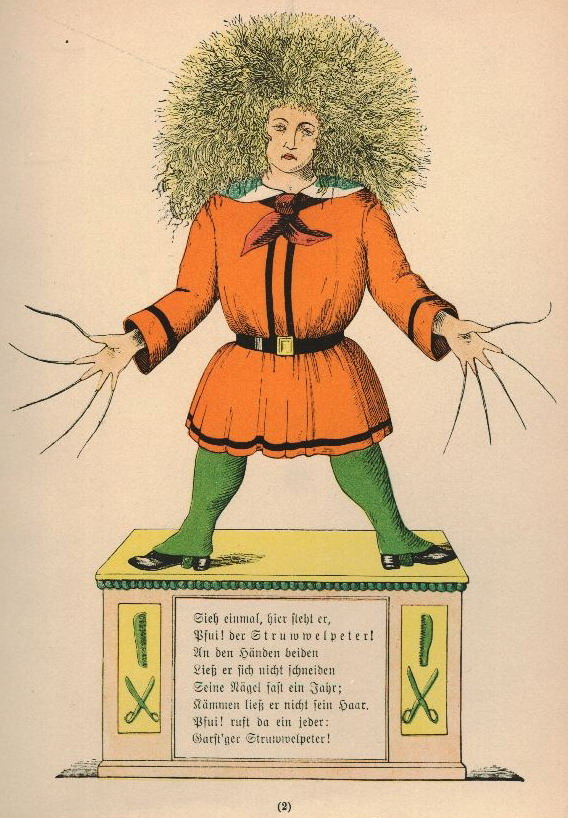

Heinrich Hoffmann (* 13. Juni 1809 in Frankfurt am Main; † 20. September 1894 ebenda) war ein deutscher Psychiater, Lyriker und Kinderbuchautor. Er ist der Verfasser des Struwwelpeter. Er verwendete auch die Pseudonyme Heulalius von Heulenburg, Reimerich Kinderlieb, Peter Struwwel sowie Polycarpus Gastfenger.

Politik

1848 war er Abgeordneter im Frankfurter Vorparlament. In seinem Haushalt beherbergte er den Revolutionär Friedrich Hecker. Hoffmann selbst befürwortete eine konstitutionelle Monarchie unter preußischer Führung und gehörte zu den Erbkaiserlichen. In seinen satirischen Schriften Handbuch für Wühler oder kurzgefaßte Anleitung in wenigen Tagen ein Volksmann zu werden (1848) und Der Heulerspiegel (1849) wandte er sich entschieden gegen die Republikaner. 1866 befürwortete er die Annexion der Freien Stadt Frankfurt durch Preußen.

Literarische Werke

Seit 1842 veröffentlichte Hoffmann Gedichte und Theaterstücke unter verschiedenen Pseudonymen. Er bezeichnete sich selbst als Gelegenheitsversemacher. Weltweit bekannt wurde er durch sein von ihm selbst mit Bildern ausgestattetes Kinderbuch Der Struwwelpeter, das er zu Weihnachten 1844 für seinen ältesten Sohn schrieb. Vermutlich 1858 erstellte Hoffmann eine neue Fassung mit veränderten Bildern; auf dieser basieren alle folgenden Ausgaben des Struwwelpeter.

1851 veröffentlichte er sein Weihnachtsmärchen König Nußknacker und der arme Reinhold. Die Erstausgabe war mit einer eigenhändigen Zeichnung des Autors illustriert, die den Frankfurter Weihnachtsmarkt zeigt.

Nach seiner Pensionierung schrieb er seine Lebenserinnerungen, die erst 1926 veröffentlicht wurden.

Mitgliedschaften, Privatleben

Als Student in Heidelberg war Hoffmann seit 1830 Mitglied, später Ehrenmitglied des Corps Alemannia.[3] 1836 trat er der Freimaurerloge Zur Einigkeit bei. Nach einigen Jahren verließ er sie, weil sie keine Juden aufnahm.[4]

Im Herbst 1840 gründete Hoffmann in Frankfurt am Main die Gesellschaft der Tutti Frutti und ihre Bäder im Ganges, einen Schriftsteller-, Künstler- und Gelehrtenverein, deren Mitglieder sich eigens gewählte „Fruchtnamen“ zulegten. Hoffmann selbst war die „Zwiebel“. Zu den Mitgliedern zählten unter anderem Franz Xaver Schnyder von Wartensee („Tannenzapfen“), Ludwig Braunfels („Kastanie“), Wilhelm Speyer („Betel„), Theodor Creizenach („Tollkirsche“), Carl Trost („Stechapfel“), Friedrich Maximilian Hessemer („Dattel“), Eduard Schmidt von der Launitz („Wacholder“), Lorenz Diefenbach („Erdbeere“), Georg Eduard Steitz („Nuss 2“), Johann David Passavant („Pomeranze“), Heinrich von Rustige („Nuss“) und Philipp Veit („Fenchel“).

Interessante humoristische Ausgabe des Struwwelpeters von Böhmermann:

https://www.youtube.com/watch?v=–X5XjyynMw

1845 war er Mitbegründer eines ärztlichen Vereins und dichtete für gesellige Anlässe „Weinlieder für Ärzte“

Er starb nach einem Schlaganfall und wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben (an der Mauer, Nr. 541, Ehrengrab).[6]

Nach ihm ist eine Straße in Frankfurt-Niederrad benannt, an der sich heute die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Frankfurter Universitätsklinik befindet. Ihm sind zwei Museen gewidmet und mehrere Gedenktafeln an seinen ehemaligen Wohnsitzen in Frankfurt.

Würfelspiel

- Des Herrn Fix von Bickenbach Reise um die Welt in 77 Tagen, Struwwelpeter-Museum Frankfurt am Main, 2012. Als Faksimile im Schuber erhältlich.[7]

Museum

Seit 1977 gibt es in Frankfurt am Main das Heinrich-Hoffmann- und Struwwelpeter-Museum, das über das Leben und Wirken dieses Mannes und seinen Kinderbuchklassiker informiert.[8] Im September 2019 zog das Museum, nun unter dem Namen „Struwwelpeter-Museum“, in das Haus zum Esslinger in der Neuen Frankfurter Altstadt.[9]

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hoffmann_(author)

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hoffmann