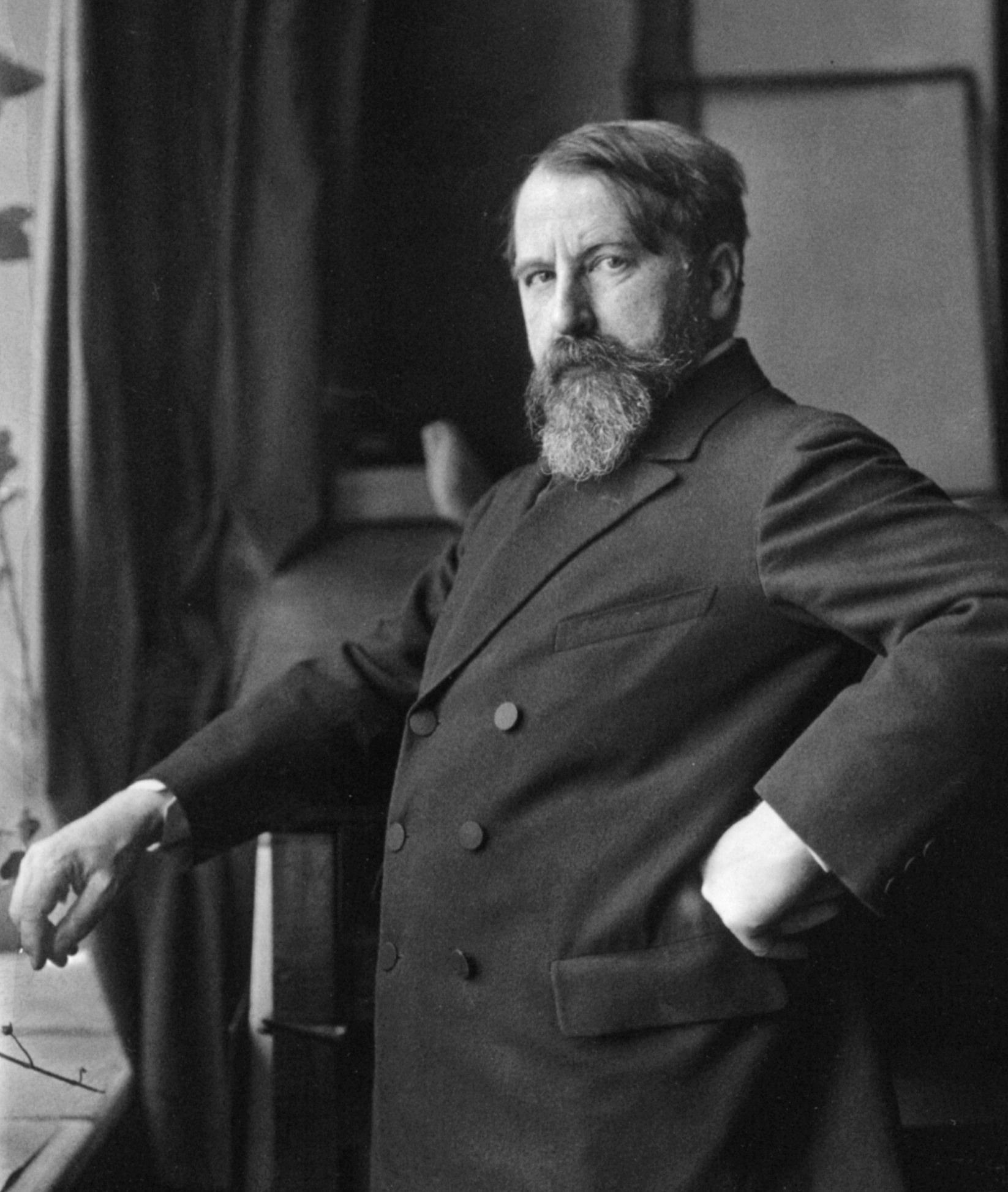

Arthur Schnitzler

Category : DenkmalDocs , NamensgeberDocs , SchriftstellerDocs , SexDocs , StraßennamenDocs , TheaterDocs

Arthur Schnitzler (* 15. Mai 1862 in Wien,[1] Kaisertum Österreich; † 21. Oktober 1931 ebenda) war ein österreichischer Arzt, Erzähler und Dramatiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne.

Von 1871 bis 1879 besuchte Arthur Schnitzler das Akademische Gymnasium im 1. Bezirk und legte am 8. Juli 1879 die Matura mit Auszeichnung ab.[2] Danach studierte er auf Wunsch seines Vaters an der Universität Wien Medizin. Am 30. Mai 1885 wurde er zum Dr. med. promoviert. Sein jüngerer Bruder Julius (1865–1939) wurde ebenfalls Arzt.

1885 bis 1888 arbeitete er als Assistenz- und Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien in der Inneren Medizin und auf dem Gebiet der Psychiatrie und Dermatologie.[3] Danach war er bis 1893 Assistent seines Vaters an der laryngologischen Abteilung der Poliklinik in Wien. Von 1886 bis 1893 publizierte Schnitzler zu medizinischen Themen und verfasste mehr als 70 Beiträge, meist Rezensionen von Fachbüchern, unter anderem als Redakteur der von seinem Vater gegründeten Internationalen Klinischen Rundschau.[4] Er verfasste eine (einzige) wissenschaftliche Buchveröffentlichung: Über funktionelle Aphonie und deren Behandlung durch Hypnose und Suggestion (1889).

Obgleich Schnitzler seit Kindertagen literarische Texte verfasste und 1880 sein literarisches Debüt gab (Liebeslied der Ballerine in der Zeitschrift Der freie Landbote.), begann sich seine öffentliche literarische Tätigkeit erst ab 1888, als er über Mitte 20 war, zu intensivieren. Er veröffentlichte Gedichte, Einakter und Erzählungen in der von Fedor Mamroth und Paul Goldmann herausgegebenen Zeitschrift An der Schönen Blauen Donau.[5] Rund um dieses Blatt, aber auch in den Wiener Kaffeehäusern, die Schnitzler frequentierte, darunter das Café Griensteidl, begannen sich zunehmend Gleichgesinnte zusammenzufinden, die eine neue, österreichische Literaturströmung schaffen wollten. Dafür setzte sich bald der Begriff Jung Wien durch, wenngleich damit kein einheitliches Programm und nur bedingt gemeinsame ästhetische Ziele bezeichnet waren. Zentrale Personen, mit denen sich Schnitzler um 1890/1891 befreundete, waren Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr und Richard Beer-Hofmann.

Neben diesem Skandal kam mit der Publikation von Reigen ein weiterer Aufreger. Zuerst im Jahr 1900 als Privatdruck in wenigen Exemplaren erstellt, wurde es 1903 im Wiener Verlag von Fritz Freund frei publiziert. Die darin geschilderten Gespräche vor und nach dem Geschlechtsverkehr zwischen Frauen und Männern unterschiedlicher Gesellschaftsschichten wurden von den Gegnern Schnitzlers als Pornografie beschimpft. Die beiden Themen Heereskritik und Erotik, zusammen mit dem offensichtlichen Erfolg Schnitzlers, machten ihn zu einem beliebten Angriffsziel bei Antisemiten.

Privat dokumentierte Schnitzler in seinem Tagebuch für die Zeit bis zu seinem 40. Lebensjahr mehrere Beziehungen zu Frauen, die oft gleichzeitig geführt wurden, ohne dass die Partnerinnen das wussten. Besonders die weitgehend platonische Beziehung zur verheirateten Wirtin des Thalhofs (Reichenau an der Rax), Olga Waissnix, sowie die zu Marie Glümer und zu Maria Reinhard waren tiefergehende Partnerschaften. Beide Maria (im Tagebuch oft als „Mizi I“ und „Mizi II“ unterschieden), aber auch andere, machten sich Hoffnungen auf eine Legitimierung der Beziehung durch Heirat. Bei Maria Reinhard wurde das zusätzlich drängend, weil sie zweimal von ihm schwanger war. Das erste Kind kam tot zur Welt, während der zweiten Schwangerschaft starb sie an einer Blinddarmentzündung.

Die Beziehung zur Schauspielerin Olga Gussmann (1882–1970) führte zu einer Stabilisierung seines Lebenswandels. Am 9. August 1902 brachte sie den gemeinsamen Sohn Heinrich Schnitzler zur Welt. Am 26. August 1903 heiratete das Paar. Am 13. September 1909 wurde Tochter Lili geboren.[11] Schnitzler blieb für die Dauer der Ehe treu und stellte seinen promiskuitiven Lebenswandel ein.

Von Anfang des 20. Jahrhunderts an gehörte der Literat zu den meistgespielten Dramatikern auf deutschen Bühnen. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges ging das Interesse an seinen Werken zurück. Dies hing auch damit zusammen, dass er sich als einer von wenigen österreichischen Intellektuellen nicht für die Kriegstreiberei begeistern konnte und keine bellizistischen Äußerungen von sich gab.

Reigen ist das seit mehreren Jahrzehnten erfolgreichste Bühnenstück von Arthur Schnitzler. Zu Lebzeiten auf Wunsch des Autors weitgehend unaufgeführt, schildert es in zehn Dialogen, wie jeweils ein Mann und eine Frau sich vor und nach dem Geschlechtsverkehr miteinander unterhalten. 1921 wurde ihm anlässlich der Uraufführung des Bühnenstücks Reigen, die 1920/1921 in Berlin und dann in Wien zu einem inszenierten Theaterskandal führte, ein Prozess wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gemacht, der letztlich beim Wiener Verfassungsgerichtshof zu Gunsten des Autors ausging. Nach weiteren Aufführungen in Wien bat Schnitzler aber 1922 seinen Theaterverlag, weitere Aufführungen nicht mehr zuzulassen. Das Aufführungsverbot ließ sein Sohn erst 1982 aufheben.

Während Schnitzler als jüdischer Autor in der Zeit des Nationalsozialismus verpönt war, setzte in der Nachkriegszeit eine langsame Institutionalisierung zum Klassiker ein.[38]

- 1959/1960 wurde der Arthur-Schnitzler-Hof in Wien-Döbling (19. Bezirk) nach ihm benannt.

- 1971 wurde eine Schnitzler-Büste von Sandor Jaray im Burgtheater in Wien enthüllt.

- Am 13. Mai 1982 fand die Enthüllung einer Büste von Paul Peschke im Wiener Türkenschanzpark (18. Bezirk) statt.[39] Initiiert wurde das Denkmal von Viktor Anninger (1911–2004), der mit Lili Schnitzler befreundet war und in Schnitzlers Haus in der Sternwartestraße 71 verkehrte. Peschke wiederum war der Schwiegersohn von Ferdinand Schmutzer und wohnte, als er das Denkmal erstellte, genau gegenüber von Schnitzlers ehemaligem Wohnhaus im vormaligen Haus seines Schwiegervaters.

- April 2012: Der kleine Park gegenüber dem Bahnhof in Baden (Niederösterreich) wird „Arthur-Schnitzler-Park“ benannt.[40]

- 6. Mai 2017: Einem Gemeinderatsbeschluss vom September 2016 folgend wird im 7. Wiener Gemeindebezirk, Neubau, der Vorplatz des Volkstheaters zwischen Burggasse, Museumstraße und Neustiftgasse „Arthur-Schnitzler-Platz“ benannt. Das Theater verwendet nun die Adresse 1070 Wien, Arthur-Schnitzler-Platz 1.

Von der Arthur-Schnitzler-Gesellschaft wird alle vier Jahre der Arthur-Schnitzler-Preis vergeben. Dieser wird vom österreichischen Unterrichtsministerium und der Kulturabteilung der Stadt Wien mit 10.000 Euro dotiert.